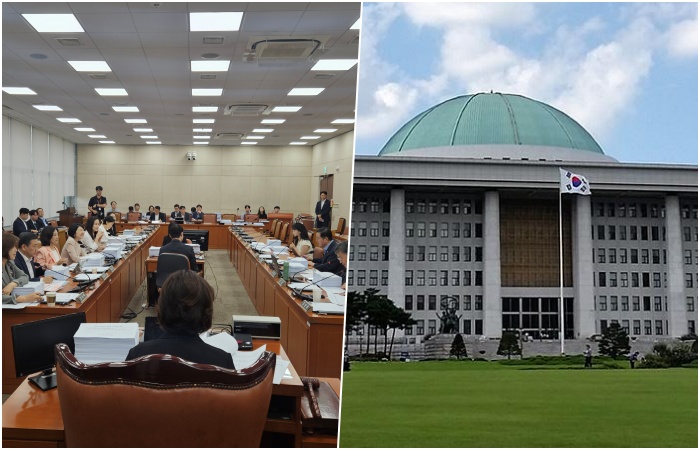

5일 국회와 의료계에 따르면 더불어민주당, 보건복지부, 대통령실은 전날 회의를 열어 주요 입법 및 정책과제 추진방안 논의를 통해 '필수의료법'을 빠르면 이달 안에, 늦어도 정기국회 안에 처리하기로 합의했다.

현재 국회에는 필수의료법 제정안 3건이 계류 중이다. ▲국민의힘 김미애 의원이 대표 발의한 '필수의료 육성 및 지역의료 격차 해소 지원에 관한 법률안'과 ▲더불어민주당 김윤 의원이 대표 발의한 '필수의료 강화를 위한 특별법안' ▲더불어민주당 이수진 의원이 대표 발의한 '필수의료 강화 및 지역의료 격차 해소를 위한 특별법안'이 그것이다.

세 법안은 앞서 두 차례 소위 논의에서도 결론을 내지 못했고, 지난달 20일 열린 법안2소위에서 병합 심사됐으나 계속 심사가 결정됐다.

공개된 회의록에 따르면 계속 심사 결정 배경에는 보건복지부가 법안 수정 수용 입장을 밝혔음에도 구체적 대안을 제시하지 못한 점과, 의원들이 지역·필수의료 강화를 위한 대안 마련 필요성에는 공감대를 형성했으나 법안의 수용성을 높이기 위해 이해관계자 의견 수렴과 법안에 제시된 명칭의 정의와 범위 등의 구체화를 요구한 점이 작용했다.

보건복지부는 다음 소위까지 3건의 법안에 대한 수정 대안을 마련하겠다는 입장을 전했다.

복지부 이형훈 제2차관은 "진료권 정의 및 설정과 관련해 진료권 개념을 처음으로 법률에 명시적으로 규정하는 것은 수용할 수 있지만 진료권 세부 기준은 복지부장관이 정하도록 할 필요가 있다"고 짚었다.

또 "필수의료 네트워크 구축 및 역할 관련해 진료권 등을 고려해 필수의료 거점의료기관 중심으로 필수의료 진료협력체계를 구축하고 지원 근거 규정을 마련하는 수정이 필요하다"고 했다.

김미애 의원은 필수의료법안 심의에 앞서 국가 차원의 종합적 청사진이 먼저 제시돼야 한다는 점을 강조했다.

김 위원은 "필수·지역의료 정상화를 위해서는 국가 차원의 큰 그림이 먼저 제시돼야 한다. 정부가 어떻게 문제를 풀어나갈 것인지 답을 내야 입법과 정책도 효과를 낼 수 있다. 또 의료계와 환자단체, 국민이 수용할 수 있는 방안을 마련해 지역에서 수도권 병원으로 환자가 몰리지 않도록 해야 한다. 그렇지 않다면 국가재정 낭비와 현장 혼란만 키우게 된다"고 지적했다.

이에 대해 이형훈 보건복지부 제2차관은 "정부도 지적된 부분을 준비하고 있다. 국정과제로 지역·필수·공공의료 강화를 추진 중이며, 지역의사 양성법 제정과 국립대병원 소관부처 이관을 통해 지역책임의료기관이 지역완결형 의료서비스를 제공하도록 하고, 수도권 환자 쏠림을 완화하는 방안도 마련하고 있다"고 답했다.

법적 정의와 범위 설정이 법안 완성도의 핵심이라는 지적도 나왔다.

이주영 위원은 "(3개 법안은)정의부터 차이가 있다. 필수의료, 지역의료, 진료권, 이 세 가지가 가장 중요한 키워드가 될 것"이라며 "필수·비필수라는 것을 표현하는 게 의학적인 표현은 불가능하다. 법에서 말하는 '필수의료' 정의는 국가가 어디까지 책임지겠다는 이야기를 하고 싶은 것 같다. 그러면 범위, 재정, 책임에 대한 것도 구체적으로 들어가 있어야 된다"고 했다.

이어 "이 네 가지에 대해 의료계, 환자단체 등 이해관계자 전체를 아우를 수 있는 설명이 조항별로 들어가 있었으면 한다"고 정부에 주문했다.

의료대란 이후 지역·필수의료 공백이 심화된 만큼 신속한 입법 필요성도 제기됐다.

이수진 법안2소위원장은 "저도 법안을 낸 입장에서 되도록이면 다양한 그룹의 의견이 담기면 좋겠지만 오랜시간 이견이 많이 존재했던 것도 사실이다"며 "의료대란 이후 지역·필수의료 공백이 더욱 심각해지고 있어 논의를 신속히 진행할 필요가 있다. 복지부가 수정 대안 마련에 속도를 내야 한다"고 주문했다.

이형훈 2차관은 "지역·필수의료 강화를 위해 다양한 방안이 가능하며, 이해관계자들과 긴밀한 합의를 통해 각계가 수용할 수 있는 대안을 마련하겠다"며 "이를 통해 지역 필수의료를 되살리고 주민들이 지역에서 필요한 의료를 제대로 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.