글자크기 설정

기사의 본문 내용은 이 글자크기로 변경됩니다.

29일 열린 '2024~2025 제약바이오 산업 주요 딜 트렌드' 웨비나에서 발표를 맡은 황장연 클래리베이트(Clarivate) 시니어 컨설턴트는 "제약바이오 기업들이 거시경제 불확실성과 규제 변화 속에서 신중한 낙관론을 바탕으로 선택적 투자에 나서고 있다"며 "특허 만료(LOE) 리스크와 혁신 신약 확보 압력이 맞물리면서, 전략적 제휴형 거래가 빠르게 확산되고 있다"고 설명했다.

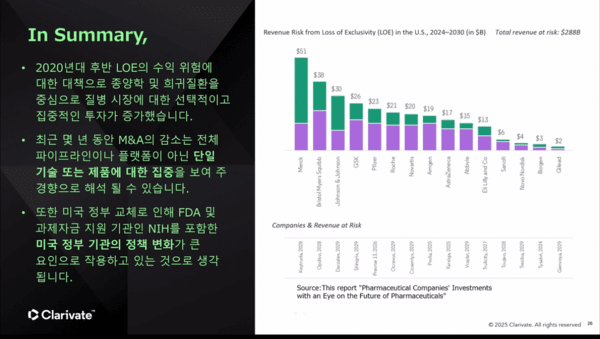

황 컨설턴트에 따르면, 2020년대 후반 업계 전반에서 약 3000억달러 규모의 수익이 특허 만료로 감소할 것으로 예상되는 가운데, 기업들은 이를 상쇄하기 위해 혁신 자산 확보와 파이프라인 보강에 집중하고 있다. 특히 지난해와 올해는 RNA·GLP-1·AI 기술이 중심이 된 거래가 급증한 시기로, M&A보다는 협력·공동개발·라이선스 기반의 딜 구조가 확대된 것이 특징이다.

그는 대표 사례로 미국 에로우헤드(Arrowhead)와 사렙타(Sarepta) 간의 siRNA 기반 협력 계약을 언급했다. 이 거래는 희귀근육질환, 폐섬유증, 헌팅턴병 등 다수의 파이프라인을 공동개발·공동상업화하는 구조로, RNA 치료제가 항암·대사질환을 넘어 신경계 및 희귀질환 영역으로 확장되는 전환점이 됐다.

황 컨설턴트는 "이러한 거래는 단순한 기술이전이 아닌, 플랫폼을 기반으로 초기 개발부터 상업화까지 분업하는 콜라보레이션 모델의 대표적인 예"라며 "글로벌 시장의 협력 패러다임을 보여주는 상징적 사례"라고 평가했다.

클래리베이트 보고서에 따르면, 지난해 기준 10억달러 이상 규모의 거래는 총 79건으로 전체 거래액의 65%에 해당하는 1501억달러를 기록했다. 특히 노바티스(Novartis)는 RNA·방사성의약품·CNS 분야에 213억달러 이상을 투입하며 대형 기술 제휴를 선도했고, 머크(Merck)는 PD-1/VEGF 이중항체 'Lm-299' 계약(27억달러)을 통해 '키트루다(Keytruda)'의 특허만료 리스크를 방어했다. 노보노디스크(Novo Nordisk) 역시 GLP-1 수요 급증에 대응해 CDMO 기업 카탈렌트(Catalent, 165억달러)를 인수하고 RNA 치료제 기업 카디오르(Cardior, 10억달러)를 편입하며 기술 내재화와 공급망 안정화에 나섰다.

황 컨설턴트는 "거래의 초점이 대규모 인수합병보다는 핵심 기술 확보로 이동하고 있으며, RNA·GLP-1·AI·CRISPR 등 고부가 기술 분야가 투자의 중심이 되고 있다"고 설명했다.

이어 황 컨설턴트는 트럼프 행정부의 인플레이션 감축법(IRA) 개정과 '생물보안법(BioSecure Act)' 재추진도 산업 전반에 리스크 요인으로 작용한다고 지적했다. 그는 "IRA는 약가 협상 범위를 확대해 단기적으로 환자 접근성을 개선하지만, 장기적으로는 제약사의 R&D 재투자 여력을 약화시킨다"며 "머크, BMS, 아스트라제네카 등 주요 글로벌 제약사들이 헌법 위반 소송을 제기한 것도 같은 맥락"이라고 말했다.

또 "IRA와 연구자금 축소가 동시에 작용하면서 글로벌 제약사들은 위험을 최소화하기 위해 RNA·AI·BsAb 중심의 리스크 분산형 포트폴리오 전략으로 이동하고 있다"고 설명했다.

국내 업체를 향해서는 "지금은 불확실성이 커질수록 협력이 곧 경쟁력이 되는 시대"라며 "한국 제약바이오 기업들도 IPO 중심의 자금조달 구조에서 벗어나, 글로벌 파트너십을 통한 데이터 기반 비즈니스 개발(BD) 전략으로 전환해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "RNA, GLP-1, AI 기반 신약개발 분야는 한국 기업이 글로벌 협력 생태계 안에서 주도권을 확보할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "글로벌 시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해 산업 전반의 데이터 활용과 전략적 제휴 역량 강화가 필요하다"고 조언했다.

이 기사를 공유합니다

최인환 기자

choiih@medipana.com

관련기사