[메디파나뉴스 = 최인환 기자] "AI와 의료데이터의 결합은 한국 의료의 구조와 정책, 산업 생태계를 동시에 재편하는 일입니다. 지금은 '의료 AI 주권'을 확보해야 할 결정적 시점입니다."

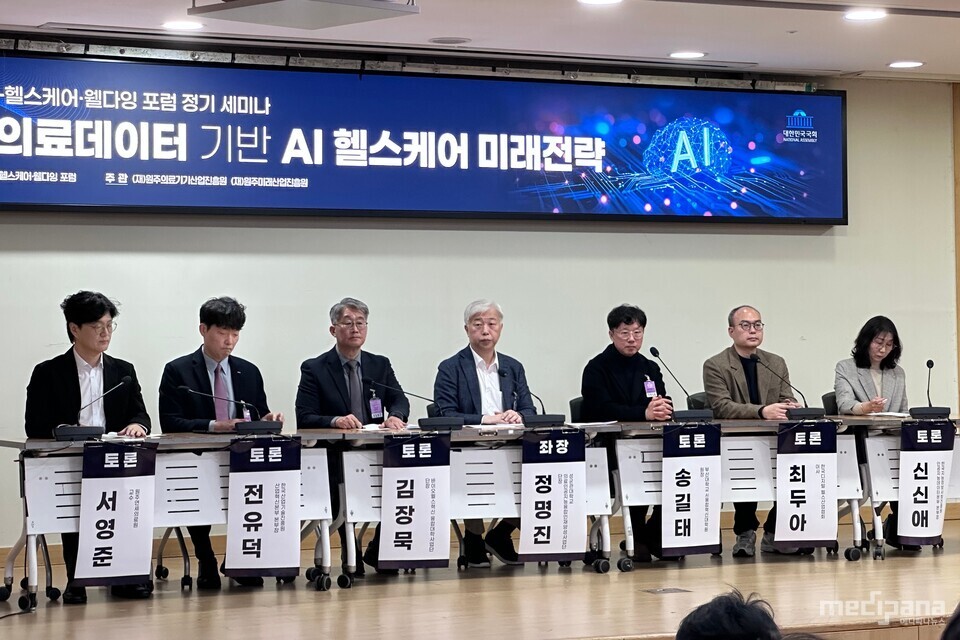

25일 열린 국회 K-헬스케어 웰다잉 포럼 정기세미나 'K-의료데이터 기반 AI 헬스케어 미래전략'에서는 한국 의료가 유전체·디지털 재활·데이터 인프라·인재 양성을 중심으로 새로운 패러다임으로 이동하고 있다는 분석이 제기됐다. 발표자들과 패널들은 공통적으로 "AI-바이오 융합은 기술의 문제가 아니라 제도·사람·거버넌스"라며, 데이터 활용 체계·중간가공 인력·시장 기반·실무형 인재가 생태계의 성패를 결정할 것이라고 강조했다.

첫 발표자로 나선 윤사중 미국 존스홉킨스대 교수는 한국의 의료데이터 경쟁력을 "세계 최고 수준"이라고 진단했다. 그는 한국형 레퍼런스 지놈 구축 사례를 설명하며 ▲100세인 10명 기반 1차 표준 지놈 ▲700명 장수자+700명 직계 등 1400명 시퀀싱 데이터를 통해 "질병 예측 정확도가 해외 hg38보다 높다"고 소개했다. 윤 교수는 이를 기반으로 2030년 한국형 의료 파운데이션 모델, 2035년 의료 AGI 개발을 목표로 한 전략을 제시하며 "한국은 지금 의료 AI 주권을 확보할 조건을 갖췄다"고 밝혔다.

그는 의료 AGI 시대의 핵심 요소로 ▲AI 반도체·GPU 인프라 ▲유전체·EMR·영상 데이터 통합 ▲한국 의료제도 기반 파운데이션 모델 구축 ▲진단·판독·처방·신약개발 등 전 주기 적용을 꼽았다. 윤 교수는 "AI는 의사를 대체하는 기술이 아니라 임상 의사결정을 확장하는 시스템"이라며 "초개인화 의료가 본격화될 것"이라고 설명했다.

두 번째 발표자인 윤찬 에버엑스 대표는 한국의 근골격계 질환 평생 유병률이 100%에 달한다는 점을 강조하며 "정형외과가 말하는 웰다잉은 '마지막까지 스스로 걷는 것'"이라고 말했다. 그러나 현재 재활의료는 ▲전문 인력 부족 ▲수가 부재 ▲방문·원격 재활 시스템 미비로 구조적 한계를 지닌다고 지적했다. 그는 AI 기반 디지털 치료기기(DTx)가 이 공백을 메울 핵심 솔루션이라며, 독일에서 이미 87만 건의 DTx 처방이 이뤄지고 근골격계 분야가 처방량 1위라는 점을 예로 들었다. 윤 대표는 "한국도 DTx 급여화와 원격재활 수가 신설이 필요하다"고 제언했다.

세 번째 발표자인 조원영 소프트웨어정책연구소 실장은 "헬스케어는 AI 잠재력이 가장 큰 산업임에도, 실제 도입 성숙도는 산업 평균보다 낮다"고 지적했다. OECD 분석에서도 의료 분야에서 AI 역량 요구 채용 비율은 1% 미만으로 나타났다. 조 실장은 "AI는 기술의 문제가 아니라 조직·제도·사람의 문제"라며, 의료현장에서 실제 데이터를 다루고 AI를 사용할 수 있는 실무형 인재(Practitioner)를 육성해야 한다고 강조했다.

이어진 패널토론에서는 한국 의료 AI 생태계의 '3대 병목'으로 ▲데이터 접근 장벽 ▲시장 기반 부재 ▲실무형 인재 부족이 지적됐다. 송길태 부산대 교수는 개인정보보호 및 병원의 책임 부담으로 인해 데이터 접근이 여전히 어렵다며 "데이터 없이는 기업도 인재 양성도 불가능하다"고 말했다. 최두아 디지털헬스산업협회 이사는 "R&D 지원은 많지만 시장 형성 지원은 없다"며 "디지털 치료기기는 수가 부재가 가장 큰 장벽"이라고 지적했다. 김장묵 단국대 단장은 의대·약대 등 국시 체계가 AI 융합교육을 가로막고 있다며 학사 유연화와 마이크로디그리 확산을 촉구했다.

산업과 연구의 관점에서는 데이터 표준화·해석을 담당할 중간가공 전문 인력의 중요성이 부각됐다. 서영준 연세대 교수는 "의료데이터는 한국의 거의 유일한 글로벌 승부처"라며 병원-기업 간 데이터 요구를 연결할 전문 인력이 필요하다고 말했다. 신신애 한국지능정보사회진흥원(NIA) 본부장은 병원 내부에서 안전하게 분석·AI 개발이 가능한 '한국형 의료 데이터 스페이스' 구축 계획을 소개했다. 전유덕 한국산업기술진흥원(KIAT) 본부장은 "정부의 GPU투자는 의미가 있고 필요하다. 다만, 기술속도 고려시 감가상각이 빠르기 때문에 이를 활용하기 위한 실증도 중요하다"며 전처리·실증 중심 현장 생태계가 필요하다고 강조했다.

좌장을 맡은 정명진 성균관대 교수는 토론을 마무리하며 "AI 개발자보다 의료현장에서 AI를 사용할 수 있는 실무형 인재가 절대적으로 부족하다"며 "의료 AI 혁신의 핵심은 기술이 아니라 제도·사람·데이터"라고 정리했다. 전문가들은 한국이 이미 데이터·인프라·역량을 갖춘 만큼, 이제는 데이터 활용 체계·시장 기반·인재·거버넌스를 통합하는 국가 전략이 필요하다고 입을 모았다.