[메디파나뉴스 = 최인환 기자] "AI는 단순히 시간을 단축하는 도구가 아닙니다. 신약개발의 전략 자체를 바꾸고 있습니다."

삼진제약이 인공지능(AI)을 활용해 신약개발의 효율과 성공 가능성을 동시에 끌어올린 실제 적용 사례를 공유했다.

24일 'KIC 2025' 일환으로 진행된 'AI Applications Across the Drug Development Lifecycle' 세션에서 삼진제약 연구개발센터 이수민 전무는 AI를 활용한 신약개발 사례와 한계, 향후 전략을 소개했다.

이 전무는 "전통적 방식으로 후보물질을 발굴하는 데 평균 4~5년, 약 1조원이 소요됐지만 AI 활용 시 1~2년 내 절반 이하 비용으로 가능하다"고 설명했다. 이 전무에 따르면 삼진제약은 실제로 발굴 기간을 2~3년 단축하고, 비용도 50% 이상 줄일 수 있었다. 그는 "무엇보다 발굴 성공률 자체가 크게 높아진 점이 AI의 가장 큰 가치"라고 덧붙였다.

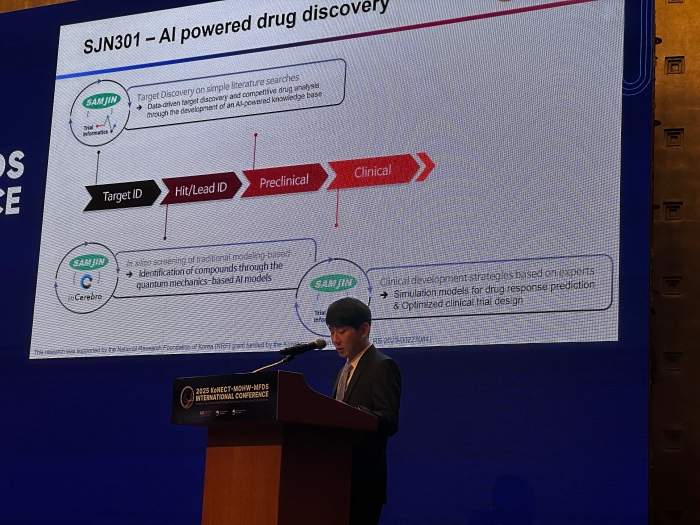

삼진제약은 AI를 이용해 발굴해낸 신약 후보물질 사례로 PD-1 억제제 비반응 환자를 겨냥한 'SJN301'을 공개했다. 이를 위해 회사는 트라이얼 인포메틱스, 인셀리브, 아산병원과 협력해 수천만 개 화합물을 가상 스크리닝했고, 2~3주 만에 300여 개 화합물을 추려 4개의 히트 화합물을 확보했다.

이 전무는 "실험만으로는 수년이 걸릴 과정을 AI로 단기간에 압축했다"며 "확보된 화합물은 약효, 독성, 약물동태까지 AI로 예측·최적화했다"고 말했다. 이어 "디지털 트윈과 QSP 모델로 종양 미세환경 반응, 병용 효과, 부작용 가능성까지 시뮬레이션했다"고 덧붙였다.

삼진제약은 AI 분석 결과를 기반으로 환자군 세분화, 바이오마커 최적화, 예상 반응률 설정 등 임상 프로토콜을 데이터 기반으로 설계했다. 이 전무는 "전문가 경험에 의존하던 임상 설계가 데이터 기반으로 전환됐다"고 강조했다.

발표에서는 한계도 지적됐다. 이 전무는 "AI가 최적화 단계에서는 아직 성능이 충분하지 않고, 퍼스트인클래스 타깃 발굴의 정확도도 제한적"이라며, 이를 보완하기 위해 양자컴퓨팅 기반 플랫폼 'Q-drug X'를 도입했다고 밝혔다.

삼진제약은 지금까지 국내외 15개 이상의 AI 기업과 약 30건 프로젝트를 진행했다. 이 전무는 "성공과 실패를 반복하며 경험을 축적해왔다"며 "AI 전문가뿐 아니라 화학·생물학·임상 전문가 협력이 필요하다"고 말했다.

발표 후 이어진 질의응답에서 그는 "현재 AI는 임상 데이터를 대체하기보다는 프로토콜 설계와 환자군 설정까지 활용되고 있다"며 "용량 설정과 코호트 구성 예측에는 도움을 받았지만, 허가 자료로 제출할 수는 없다"고 설명했다. 또 "정밀한 유전체·약물 반응 데이터 확보가 쉽지 않고 개인정보 보호와 비용 문제가 큰 장애"라고 지적했다.

이어 그는 AI 신약개발에 대한 인식 변화도 언급했다. 이 전무는 "2017년 시작 당시에는 불신이 컸지만, 성공률이 입증되면서 2020년 이후 인식이 크게 달라졌다”며 “지금은 국내 제약사 대부분이 자체 AI 팀을 운영할 정도로 AI는 필수 영역이 됐다”고 강조했다.